2025年7月1日,清华大学水利系杨大文、杨雨亭团队于《Nature Communications》在线发表题为《Asymmetric shifts in precipitation due to urbanization across global cities》的最新研究成果,研究发现,城市化显著改变了全球城市的降水格局,尤其在日内尺度上呈现出非对称性变化:在降水频率变化的驱动下,弱降水事件趋于增加,而强降水事件则有所减少,整体上削弱了城市降水的日内变异性。这一发现为理解城市化对降水格局的影响提供了重要观测证据,强调在快速城市扩张背景下,需加强适应性城市水资源管理策略的制定与调整。

研究团队采用高分辨率逐小时卫星降水数据,在全球741个主要城市构建“城市-农村”空间配对,构造区域降水分布指标,系统分析了2001至2023年间城市化对不同强度降水及其日内变化特征的影响。研究首次在日内尺度上揭示了城市化对全球城市降水格局的改变,主要发现包括:

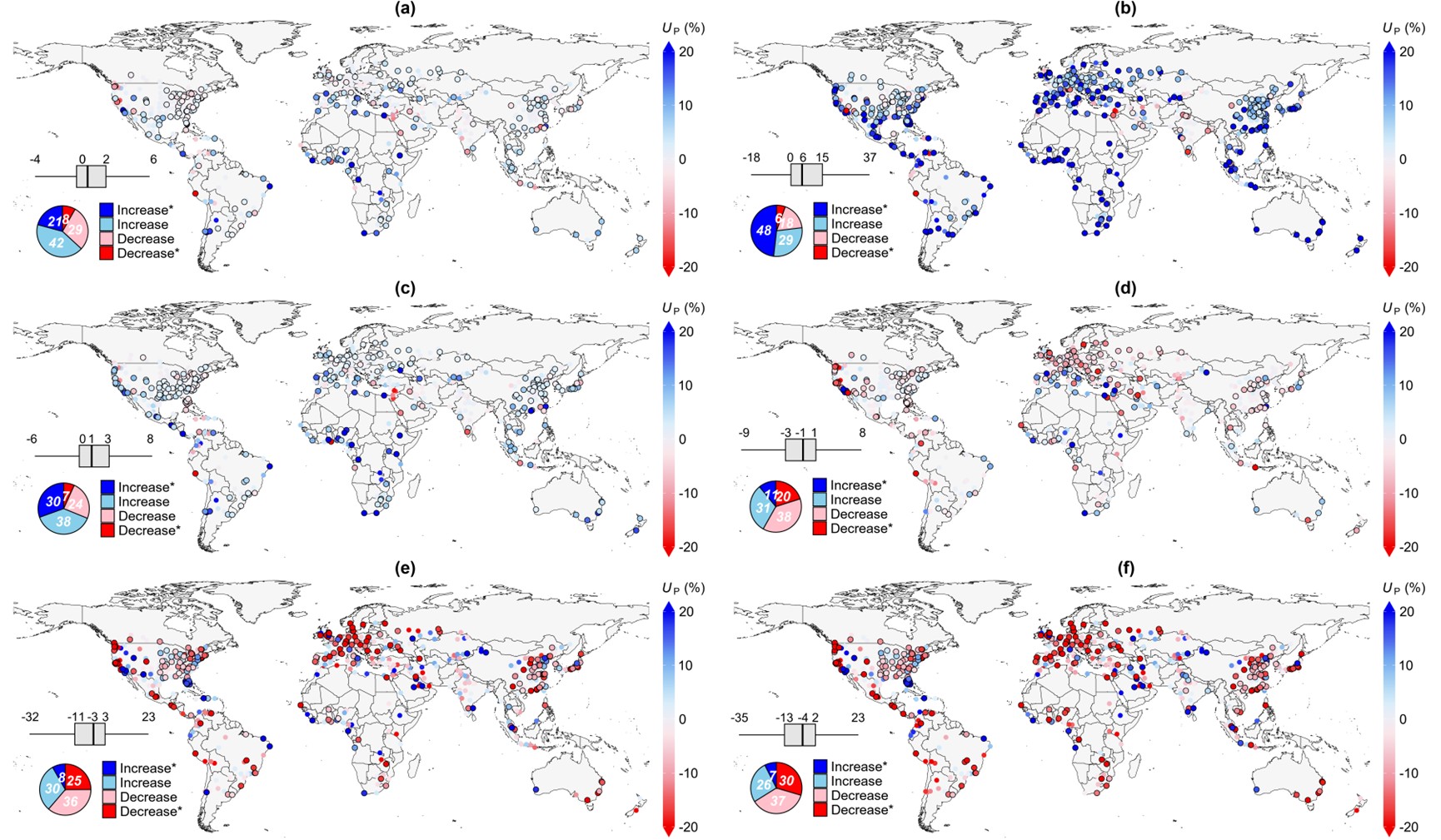

(1)全球大部分(63%)城市在降水量上升,该比例几乎为降水减少的城市(37%)的两倍,尤以非洲、亚洲/大洋洲和北美的沿海城市最为显著。城市化对不同强度降水的影响呈现出明显的非对称性:77%的城市毛毛雨、68%的城市小雨有所增加,而中雨和大雨增加的城市比例仅为42%和38%。通过引入了“强/弱降水比值”(HLP)指标,发现全球67%的城市降水向较低强度的转移,该系统性变化主要是受到降水频率变化的驱动。此外,该特征在不同季节均有体现,冬季降水增幅最大,夏季则更偏向强降水增强,呈现出显著的季节性和区域差异。

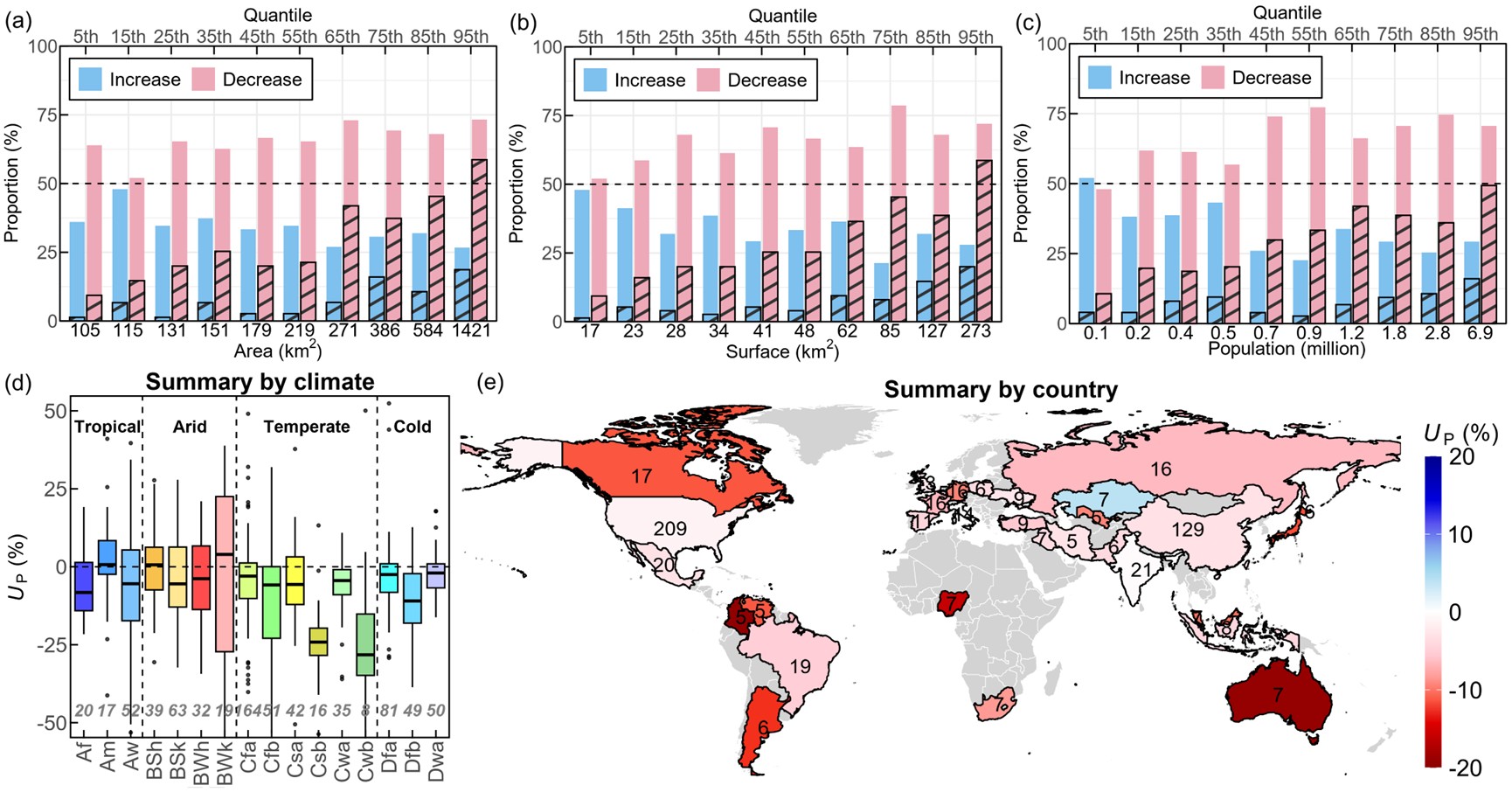

(2)城市化引起的降水不对称性变化与多种城市化程度具有明显的相关性,在城市总面积达到219–271 km⟡、建成区面积达48–62 km⟡、人口规模达到90–120万以上时,不对称性的变化尤为明显,反映出降水对城市化的响应具有临界特征和非线性行为。气候背景也显著影响城市化对HLP的影响,如温带气候区普遍表现出HLP下降,而热带季风区则呈现出HLP上升的趋势。此外,国家尺度分析发现,30个具有至少五个研究城市的国家中有一半以上出现HLP显著下降,主要在哥伦比亚、澳大利亚、尼日利亚、阿根廷和日本,提示需在国家层面重新评估城市水文风险和适应策略。

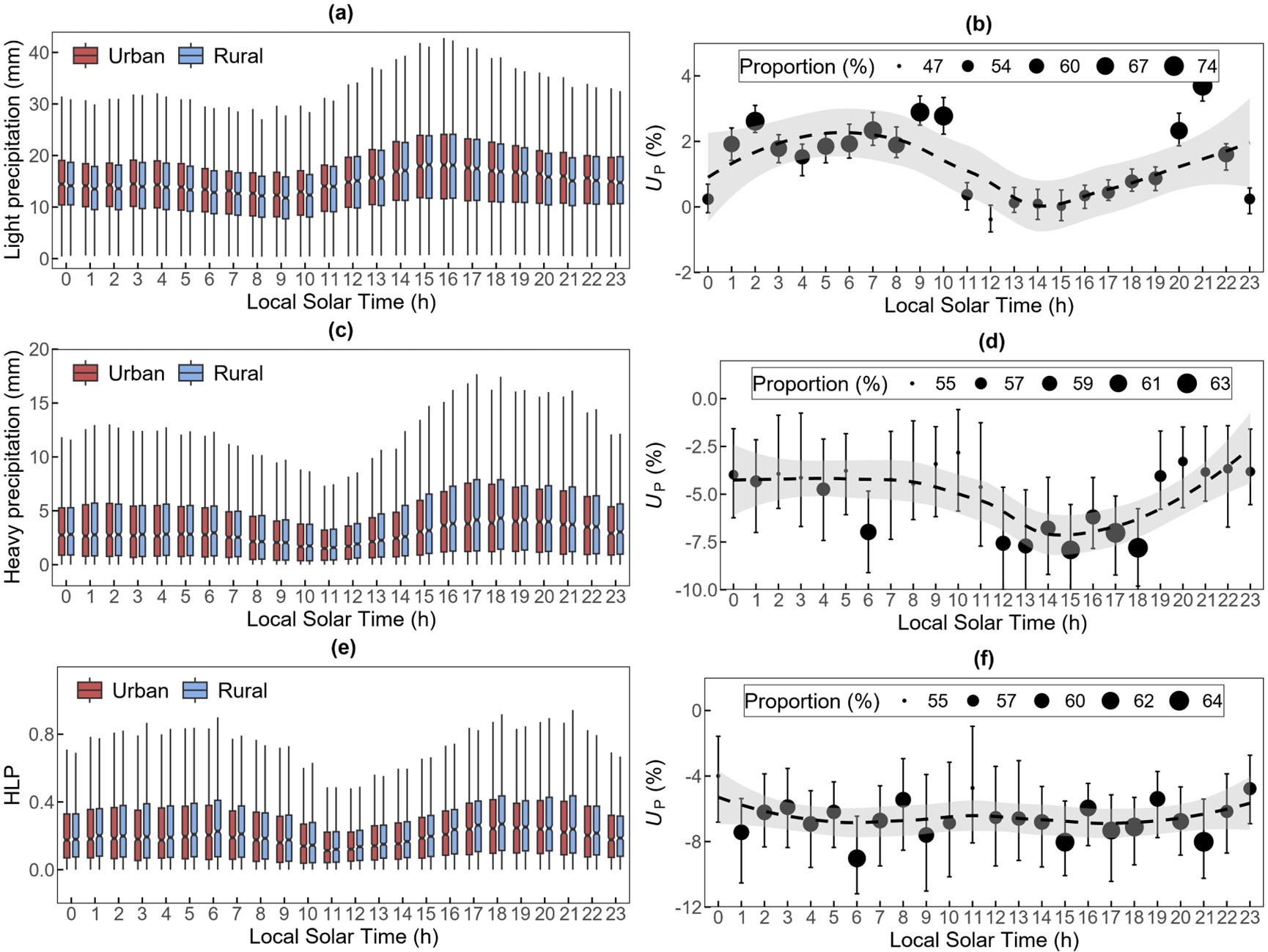

(3)城市化在降水的扰动强度存在显著的日内差异。城市化对小雨的影响在清晨(04:00–08:00)和晚上(20:00–22:00)最强,对大雨的影响则主要集中在下午和清晨,导致HLP在06:00和15:00–18:00出现两个负向扰动峰值。这些扰动时段与日内HLP的自然日内循环峰值重叠,说明城市化削弱了原有的昼夜振幅,可能对区域天气系统中降水强度的自然波动特征存在抑制作用。

论文的第一作者为清华大学水利系博士研究生熊景华,水利系杨大文教授、杨雨亭副教授是论文的共同通讯作者,南京大学地理与海洋科学学院杨龙教授为论文合作者。研究获得了科技部重点研发计划项目与青海省科技厅重大专项项目支持。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-61053-0

图1:城市化对不同强度降水及强弱降水比值(HLP)影响的全球分布

图2:城市化对HLP影响的城市规模、气候区和国家差异特征

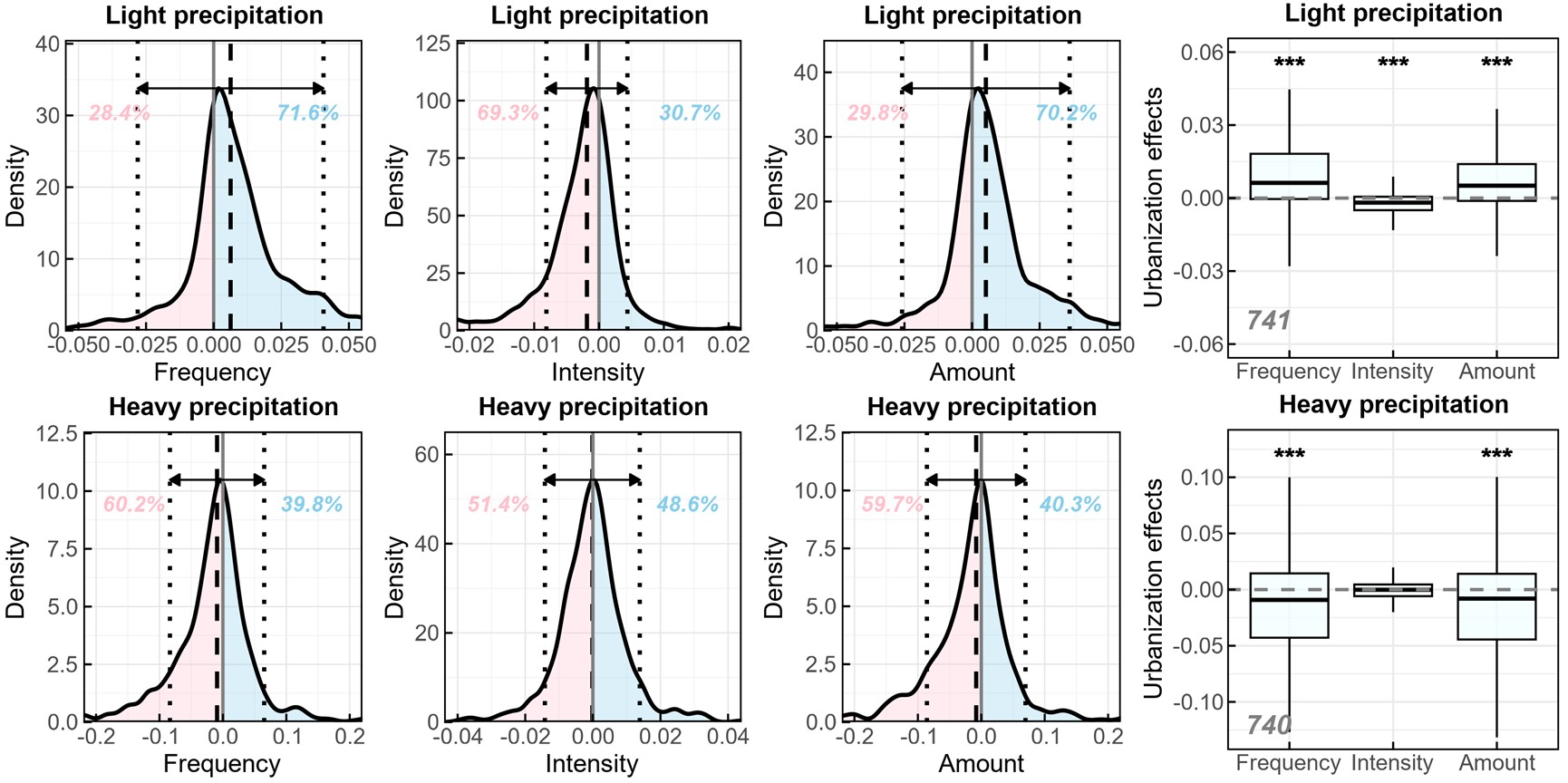

图3:城市化对轻降水与强降水的频率和强度的分量影响

图4:城市化对轻降水、强降水及HLP影响的日内变化特征